কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ?

A

অজানা

B

দোতলা

C

আশীবিষ

D

কানাকানি

উত্তরের বিবরণ

বহুব্রীহি সমাস এবং ব্যতিহার বহুব্রীহি

১. বহুব্রীহি সমাস:

যে সমাসে কোনো পদ (পূর্বপদ বা পরপদ) সরাসরি অর্থ প্রকাশ করে না, বরং মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

উদাহরণ:

-

বউভাত → বউ + ভাত; এখানে সরাসরি বউ বা ভাত নয়, বরং একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বোঝানো হয়েছে যেখানে বউ ভাত পরিবেশন করে।

২. ব্যতিহার বহুব্রীহি:

যে সমাসে দুটি পদ একে অপরের ক্রিয়ায় বিশেষ অবস্থা বা ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি বলা হয়।

উদাহরণ:

-

হাতাহাতি → হাতে + হাতে; একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংঘটিত যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

-

কানাকানি → কানে + কানে; গোপনে কথোপকথন বোঝায়।

-

গলাগলি → গলায় + গলায়; ঘনিষ্ঠ বা সম্মিলিত মিলনের অবস্থা বোঝায়।

-

লাঠালাঠি → লাঠিতে + লাঠিতে; লাঠির সংঘর্ষ বা মারামারির অর্থ প্রকাশ করে।

-

হাসাহাসি → হাসতে + হাসতে; পরস্পরের সঙ্গে হাসির ক্রিয়া বোঝায়।

উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ

0

Updated: 1 month ago

‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়’- কে রচনা করেন এই কাব্যাংশ?

Created: 1 month ago

A

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

B

প্রেমেন্দ্র মিত্র

C

সমর সেন

D

জীবনানন্দ দাশ

‘মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়’ এই কবিতাংশটির রচয়িতা হলেন জীবনানন্দ দাশ। এটি তাঁর গ্রন্থ ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ (১৯৫৪)-এ সংকলিত হয়েছে। কবিতায় মানুষের মৃত্যু হলেও তার মানবিক চেতনা ও প্রভাব অদৃশ্য হয় না, অতীতের জীবনের অভিজ্ঞতা আজকের মানুষের কাছে প্রেরণা এবং চেতনার পরিমাপ হিসেবে আসে।কবিতায় জীবনের ভিড়ের অতীতের ক্ষয়, মৃত্যুর পর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া বিষয়গুলো সংক্ষেপে ।

জীবনানন্দ দাশ

-

জীবনানন্দ দাশ আধুনিক যুগের এবং ত্রিশের দশকের অন্যতম কবি।

-

তিনি ১৮৯৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাওপাড়া গ্রামে।

-

পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন স্কুলশিক্ষক ও সমাজসেবক এবং ব্রহ্মবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

-

মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি।

-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে “চিত্ররূপময়” কবিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

-

জীবনানন্দ দাশকে বলা হয়ে থাকে - ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, রূপসী বাংলার কবি।

জীবনানন্দ দাশের রচিত উপন্যাস:

-

মাল্যবান

-

সতীর্থ

জীবনানন্দ দাশের রচিত কাব্যগ্রন্থ:

-

ঝরাপালক

-

ধূসর পাণ্ডুলিপি

-

বনলতা সেন

-

মহাপৃথিবী

-

সাতটি তারার তিমির

-

রূপসী বাংলা

-

বেলা অবেলা কালবেলা

0

Updated: 1 month ago

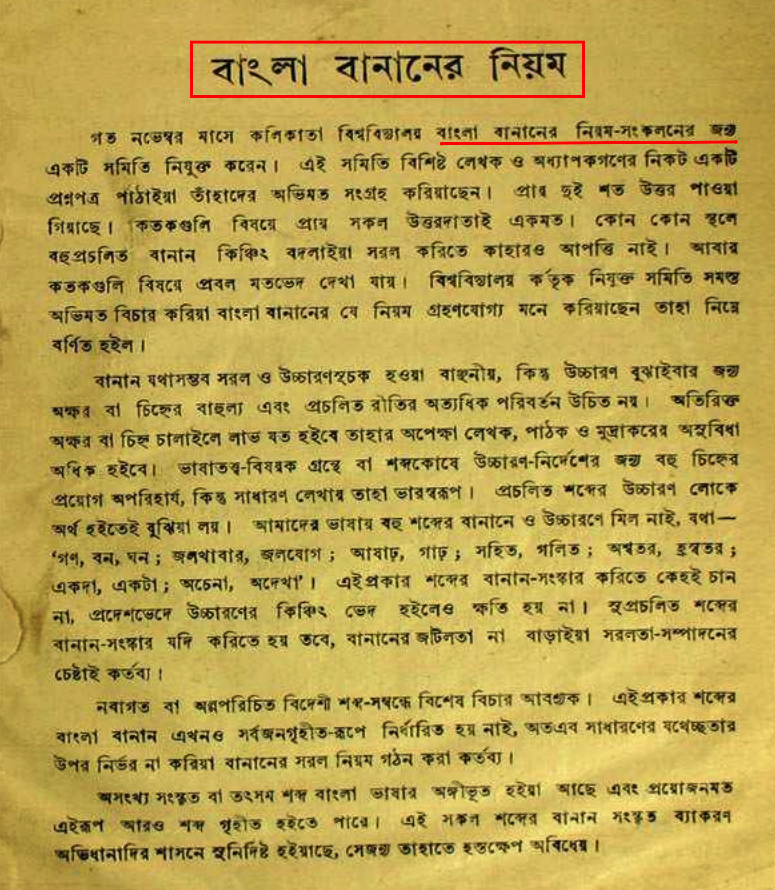

১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল-

Created: 4 weeks ago

A

বানানকে উচ্চারণের কাছাকাছি নেওয়া

B

বানানের ঐতিহ্যকে বজায় রাখা

C

বানানের নিয়ম প্রণয়ন করা

D

বানানে বিকল্প বর্জন করা

বাংলা বানানের ইতিহাস ও নিয়ম প্রণয়নের প্রক্রিয়া কিছুটা জটিল হলেও এতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং অবদান রয়েছে। ১৯৩০-এর দশক থেকে বাংলা বানানে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রয়াস নেওয়া হয়।

-

উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা গদ্যরচনায় বানানের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়।

-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমস্যা অনুধাবন করে ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বানান-রীতি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করেন।

-

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানান।

-

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি’ গঠন করে এবং ১৯৩৬ সালের ৮ মে প্রথমবারের মতো বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশ করে।

-

সমিতি প্রায় দুইশ লেখক ও অধ্যাপকের মতামত আলোচনা করে বানানের নিয়ম সংকলন করেছিল।

-

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তন করেছিল পঁয়ষট্টি বছর আগে। এরপর থেকে প্রচুর বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বানানে পরিবর্তন এসেছে।

-

যদিও মূল কাঠামো স্বীকার করা হয়, বিভিন্ন সংস্থা পরবর্তীতে অনেক পরিবর্তন আনে এবং কিছু পরিবর্তন ভাষায় স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ হয়ে যায়।

-

বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে এই নিয়ম প্রণয়নে উদ্যোগী হয়।

0

Updated: 4 weeks ago

কালি ও কলম কী?

Created: 1 month ago

A

উপন্যাস

B

কাব্যগ্রন্থ

C

পত্রিকা

D

প্রবন্ধ

কলকাতা থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মাসিক কালিকলম সচিত্র সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। পরবর্তীতে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি কলকাতা কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের বরদা এজেন্সি থেকে প্রকাশিত।

0

Updated: 1 month ago