নিচের কোনটি সংযোগ ক্রিয়ার উদাহরণ?

A

কমে আসা

B

এগিয়ে চলা

C

পেয়ে বসা

D

বৃদ্ধি পাওয়া

উত্তরের বিবরণ

সংযোগ ক্রিয়া হলো সেই ক্রিয়া যা বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি যৌগিক রূপ ধারণ করে।

উদাহরণ:

-

বৃদ্ধি পাওয়া

-

কমে আসা

-

এগিয়ে চলা

-

পেয়ে বসা

এ ধরনের ক্রিয়াগুলোতে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা ইত্যাদি ক্রিয়া বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে।

উল্লেখ্য, যৌগিক ক্রিয়া হলো সেই ক্রিয়া যেখানে অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সমাপিকা ক্রিয়া একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণ ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে।

0

Updated: 1 week ago

‘চন্দ্রাবতী' কাব্যের লেখক কে?

Created: 1 month ago

A

দ্বিজ কানাই

B

চন্দ্রাবতী

C

কেরেশী মাগন ঠাকুর

D

নয়ানচাঁদ ঘোষ

চন্দ্রাবতী কাব্য বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম, যা কাব্যরচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ধারার পরিচয় বহন করে। এর রচয়িতা ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু তথ্য নীচে দেওয়া হলো।

-

কাব্যের একমাত্র রচয়িতা: কেরেশী মাগন ঠাকুর

-

কাব্যের একটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে।

-

রচনাকাল নিয়ে সংশয় আছে, তবে ধারণা করা হয় এটি সতের শতকের।

-

মাগন ঠাকুর আরাকান রাজ্যের মন্ত্রী এবং আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

-

কাব্যের প্রাচীন উৎস জানা যায় না; মনে করা হয় এটি কবির স্বাধীন কল্পনা।

অতিরিক্ত তথ্য

-

ময়মনসিংহের এক মহিলা গীতিকারও ছিলেন চন্দ্রাবতী, যিনি প্রথম রামায়ণ বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

-

চন্দ্রাবতীকে নিয়ে মৈমনসিংহ-গীতিকায় নয়ানচাঁদ ঘোষ নামের একজন কবির পালা রচিত হয়েছে।

-

এই পালাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত: ‘জয়-চন্দ্রাবতী’, ‘চন্দ্রাবতী চরিত’, ‘চন্দ্রাবতী উপাখ্যান’।

0

Updated: 1 month ago

নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

Created: 1 month ago

A

ষান্মাসিক

B

স্নেহাষ্পদ

C

নির্নীমেষ

D

পূর্বাহ্ণ

প্রমিত বাংলা বানানের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে, যেখানে উপসর্গ ও প্রত্যয়ের সংযোগে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে। সেই নিয়ম অনুযায়ী ‘অহ্ন’ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

-

তৎসম শব্দে ‘অপর, পরা, পূর্ব, প্রা’ ইত্যাদি উপসর্গের সঙ্গে ‘অহ্ন’ প্রত্যয় যুক্ত হলে, ‘অহ্ন’ শব্দের দন্ত্য ‘ন’ পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ‘ণ’ হয়।

যেমন: অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ। -

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী, শুদ্ধ বানান হলো ‘পূর্বাহ্ণ’।

0

Updated: 1 month ago

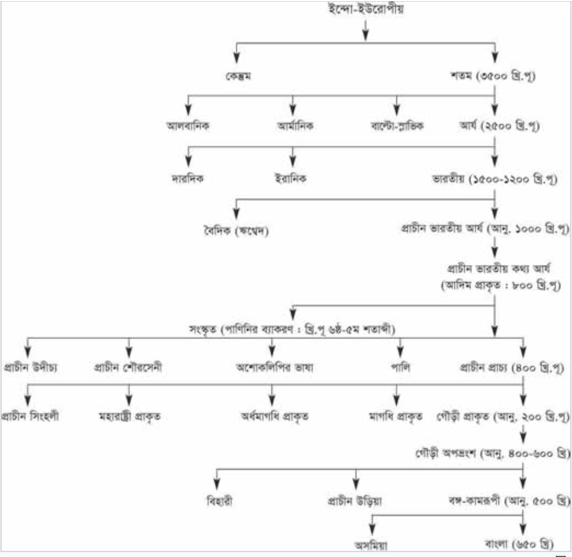

গৌড়ী প্রাকৃত বলতে বোঝায়-

Created: 1 month ago

A

গৌড় অঞ্চলের মুখের ভাষা

B

গৌড় সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতি

C

গৌড় ভাষার লিখিত নমুনা

D

গৌড় ভাষার বিকৃত উচ্চারণ

গৌড়ী প্রাকৃত বলতে বোঝানো হয় গৌড় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে।

-

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে গৌড় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা থেকে, যাকে বলা হয় গৌড়ীয় প্রাকৃত। তিনি মনে করেন, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে অর্থাৎ প্রায় ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে গৌড়ীয় অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গকামরূপী ভাষার মাধ্যমে বাংলা ভাষার জন্ম হয়। তাঁর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি সরাসরি সংস্কৃত থেকে হয়নি।

-

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎস মগধ অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা, অর্থাৎ মাগধী প্রাকৃত। তিনি বলেন, খ্রিষ্টীয় দশম শতকে, অর্থাৎ প্রায় ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়।

-

তুলনা করলে দেখা যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন বাংলা ভাষার জন্ম সপ্তম শতকে (প্রায় ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে), আর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন দশম শতকে (প্রায় ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে) এর উৎপত্তি হয়েছে।

বাংলা ভাষার বিকাশকে প্রধানত তিন যুগে ভাগ করা হয়:

১। প্রাচীন যুগ: ৬৫০ (মতান্তরে ৭৫০) থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত

২। মধ্যযুগ: ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত

৩। আধুনিক যুগ: ১৮০০ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত

এর মধ্যে ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে সন্ধিযুগ বা অন্ধকার যুগ হিসেবে ধরা হয়।

বাংলা ভাষা বিবর্তনের রূপরেখা-

0

Updated: 1 month ago